Fue

el 7 de abril de 1925 cuando el U.S.S. Saratoga salía

de los astilleros de la New York Shipbuilding Company

en Candem (New Jersey) tras casi 5 años desde

que se iniciara su construcción. Aunque los planos

iniciales correspondían a los de un crucero pesado

tipo “Lexington”, dos años después

de iniciada su construcción el congreso de los

EE.UU. decide reconstruirlo, siendo la primera nave

construida específicamente como portaviones.

20 años más tarde, al finalizar la II

Guerra Mundial ya era el portaaviones más antiguo

en servicio. Había sobrevivido a torpedos, bombas,

ataques kamikazes y la propaganda bélica japonesa

lo había declarado hundido siete veces entre

1941 y 1945. Combatió en Guadalcanal y participó

en los bombardeos de Rabaul, Sumatra, Iwo Jima y Java.

Fue torpedeado dos veces y el 21 de febrero de 1945

cinco aviones kamikazes chocaron contra él causando

123 muertos y 192 heridos. Pero siguió a flote,

lo repararon y acabada la guerra repatrió a 29.000

soldados desde el frente del Pacífico.

El 23 de mayo de 1946 sale de Peral Harbour por última

vez. Su destino es el atolón de Bikini. Allí

participará del programa de pruebas atómicas

que se desarrollaban en el contexto de un nuevo concepto

de guerra: La Guerra Fría. En la operación

“Able”, la primera prueba atómica realizada

en el atolón, permaneció amarrado a 2.000

metros del punto de detonación. Su cubierta se

incendió por el calor de la radiación.

Pero su final llegó el 25 de julio de ese mismo

año. Era el momento de probar otro monstruo,

esta vez mucho más potente, llamado “Baker”.

Era hermana de la bomba lanzada en Nagasaki, con una

potencia de 20.3 kilotones.

Hundimiento

espectacular

Hundimiento

espectacular

El U.S.S. Saratoga se encontraba a tan sólo

300 metros de la zona 0. La bomba se hizo estallar

a 27 metros de profundidad. La honda expansiva tardó

menos de 1/6 de segundo en golpear el casco del buque

con una fuerza de 415 Kg/cm2, es decir 4.150 toneladas

por metro cuadrado de casco. Diez segundos después,

una ola de unos 9 metros de alto embistió por

proa la amura de estribor, barriendo la pista de aterrizaje

y la cubierta principal. La fuerza de la ola fue de

tal magnitud que levantó el ancla de la nave,

fondeada a 54 metros, hasta 16 metros por encima de

la superficie, causando serios daños al buque.

Esa ola levantó un barco de 43.500 toneladas

en el aire como si fuera un pesquero de bajura. El

agua arrastró a su paso cinco aviones, algunos

vehículos terrestres (dos de ellos acorazados)

y el resto del equipamiento que se encontraba en cubierta.

La onda expansiva de la explosión arrancó

el trinquete y la chimenea, dejando un agujero a lo

largo del casco, de 15 cm de grosor, que provocó

que se partiera posteriormente. La cubierta de vuelo

se levantó inclinándose desde la popa,

cediendo más de 60 metros hacia la proa bajo

el peso del agua que ya estaba inundando el barco.

A estos daños se unieron los provocados por

otras dos olas clasificadas como tsunamis que arrastraron

al navío 500 metros más allá

del lugar en el que se encontraba fondeado. Después

comenzó a sumergirse por el peso del agua que

había entrado en sus compartimentos estancos

debido sobretodo a la brecha del casco. Ocho oras

después de la explosión se hundía

la popa y la proa le seguiría poco a poco hasta

acabar en el fondo de arena donde permanece hoy, prácticamente

tal y como quedó después de la explosión,

en posición de navegación. La bomba

había desplazado 2.000.000 de toneladas de

agua y vapor de agua y otros 2.000.000 de materiales

sólidos de la laguna. Se produjo el típico

champiñón y un cráter de 50 metros

en el fondo del atolón.

No

apto para novatos

No

apto para novatos

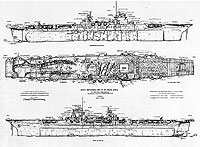

El U.S.S. Saratoga en un buque de 270 metros de eslora,

más largo que el Titanic, y 33.000 toneladas.

Por su profundidad, que en algunos puntos alcanza

los 55 m, por las dimensiones del pecio y por las

características de la inmersión, no

parece el lugar adecuado para principiantes. El puente

se divisa a 12 metros de la superficie. La cubierta

de vuelo se sitúa a una profundidad de 27 m.

El casco descansa a 55 metros. Se suelen programar

hasta cuatro inmersiones para completarlo. En la primera

se sobrevuela el puente y se pueden apreciar elementos

de sus defensas antiaéreas y algunos detalles

del puente de mando. En la siguiente, se llega a la

cubierta de aterrizaje y se ven los elevadores de

aviones y de munición. En la tercera inmersión

se penetra en el pecio por el agujero que hizo la

bomba en el costado del casco. A 39 metros de profundidad

podemos ver aviones, bombas, armas, munición,

diverso instrumental...Se pretendía simular

una acción de guerra hasta en el último

detalle, por lo que el buque estaba completo. La cubierta

arqueada da fe de la magnitud de la explosión

y se ha ido hundiendo con el paso del tiempo hasta

ser una amenaza potencial para los buceadores que

penetran en el pecio. Los hierros retorcidos y cables

que caen hasta el hangar y que cruzan la cubierta

pueden ser terribles trampas para buceadores despistados.

En la cuarta inmersión se recorre la proa.

La cadena del ancla es impresionante. Cada eslabón

es mayor que un torso humano. Separándose del

buque obtendremos una visión panorámica

espectacular.

Pero si después de bucear en este pecio queremos

aun más emociones hay muchísimos otros

diseminados por la zona, entre los que se encuentran

el U.S.S. Arkansas o el japonés el Nagato.

A pesar de los ensayos nucleares del pasado, no hay

riesgo de radiación en Bikini...¡siempre

que no se ingieran alimentos cultivados localmente!

Muchas fueron las pruebas nucleares realizadas en el

Pacífico como la que hundió al U.S.S.

Saratoga. Comenzaron nada más terminar la II

Gerra Mundial y algunas de ellas han llegado hasta nuestros

días, como es el caso de las realizadas en los

atolones franceses de Mururoa y Fangatufa. Pero pocas

han sido tan espectaculares como la llamada Ivy Mike.

El U.S. Nuclear Weapons Testing Program llamó

así a la cuarta prueba más poderosa realizada

en las Islas Marshall. Era un 31 de Octubre de 1952.

En el atolón Enewetak iba a probarse por vez

primera un arma termonuclear o de fusión, también

conocida como bomba H o de hidrógeno. Iba a ser

la prueba más potente de las 67 anteriormente

realizadas en las islas y representaría algo

menos del 10% de la potencia total de todos los experimentos.

Produjo la mayor bola de fuego que jamás se haya

visto. En su apogeo medía alrededor de 5 kilómetros

de diámetro, es decir una cuarta parte de la

isla de Manhattan. La altura del hongo alcanzó

los 12.200 m, es decir 32 rascacielos como el Empire

State Building, uno encima del otro. Y eso en un tiempo

récord de 2 minutos tras la explosión.

Unos diez minutos después el hongo ya había

alcanzado los 18.000 m de altitud y se había

esparcido por la estratosfera en un radio que alcanzaba

unos 160 kilómetros. La punta del hongo llegó

a alcanzar los 40 Km de altitud. La explosión

descargó una fuerza de 10,4 Megatones, es decir

10.400 kilotones. Eso significa más energía

en un solo disparo que diez veces todas las pruebas

anteriores, incluidas probablemente las que hizo la

Unión Soviética hasta esa fecha; y cuatro

veces más potencia que el total de bombas lanzadas

por las fuerzas aéreas angloamericanas sobre

Alemania y el resto de países ocupados durante

la II Guerra Mundial. El cráter originado en

el atolón fue de 1.600 metros de diámetro,

más grande que la bahía de la Concha de

San Sebastián, y alcanzó una profundidad

de 53 metros. Los efectos destructivos laterales fueron

los más grandes observados hasta entonces: aniquilación

total en un radio de casi 5 Km ; daños que van

de severos a moderados en un radio de más de

11 Km ; y daños menores en un radio de 16 Km.

Una ciudad de unos 170.000 habitantes desaparecería

literalmente del mapa. Todo eso sin contar los daños

producidos por contaminación radioactiva.